当腹腔里的胃、肠等器官悄悄穿过膈肌上的“天然通道”——食管裂孔,溜进胸腔时,就形成了食管裂孔疝。这种常见的消化道疾病在中老年人群中尤为高发,且女性患病率略高于男性。多数患者早期并无明显症状,但随着疝囊逐渐增大,反酸、烧心、吞咽困难等不适会接踵而至,严重影响生活质量。科学的护理干预不仅能缓解症状,更能预防病情进展,是疾病管理中不可或缺的一环。

一、疾病认知:揭开食管裂孔疝的神秘面纱

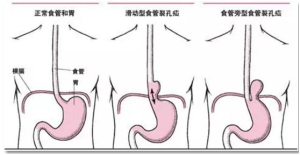

食管裂孔是膈肌上一个直径约2.5厘米的生理通道,食管通过此处连接胸腔与腹腔。正常情况下,食管裂孔周围的肌肉组织像“密封圈”一样紧密包裹食管,防止腹腔脏器上移。但随着年龄增长,肌肉组织逐渐松弛;或因肥胖、妊娠等因素导致腹压长期升高,这个“密封圈”就可能出现松弛或扩大,形成裂孔疝。

根据疝内容物的位置和形态,食管裂孔疝可分为滑动型、食管旁型、混合型三种,其中滑动型占比高达90%。这类患者的胃食管连接部会随体位变化上下移动,平躺时疝入胸腔,站立时回归原位,因此症状常具有间歇性。而食管旁型疝因胃体部分疝入胸腔且不易复位,可能引发更严重的并发症,如胃扭转、出血甚至穿孔。

二、日常护理:构建症状防控的第一道防线

饮食管理:吃出健康的“抗疝”防线

饮食调控是缓解食管裂孔疝症状的核心手段。患者应遵循“少食多餐”原则,将每日3餐改为5-6餐,每餐七八分饱即可,避免胃内压力骤增。食物选择上,需远离辛辣刺激(如辣椒、芥末)、过酸(柑橘类、番茄)、过甜(蛋糕、巧克力)及油炸食品,这些食物会刺激胃酸分泌,加重反酸烧心。

建议多摄入富含膳食纤维的杂粮、蔬菜(如芹菜、菠菜)和易消化的蛋白质(鸡蛋、鱼肉),既能促进胃肠蠕动,又可减少胃排空延迟。用餐后切勿立即躺下,应保持直立或散步20-30分钟,让食物充分消化。睡前3小时避免进食,夜间睡觉时可将床头抬高15-20厘米,利用重力作用减少胃酸反流。

生活方式:细节处降低腹压

控制体重对食管裂孔疝患者至关重要,肥胖者腹部脂肪堆积会持续增加腹压,建议通过低热量饮食结合温和运动(如快走、太极拳)缓慢减重,每月减重不超过5公斤,避免快速减重导致肌肉松弛。

日常需避免一切可能升高腹压的动作,如弯腰搬重物、剧烈咳嗽、长时间憋气等。穿着要宽松舒适,尤其是腰带和内衣不宜过紧,以免腹部受压。吸烟会减弱食管下括约肌功能,酒精会刺激胃酸分泌,患者应严格戒烟限酒,同时保持规律作息,避免熬夜引发胃肠功能紊乱。

三、术后护理:科学康复促进功能恢复

术后早期:精准护理防风险

接受手术治疗的患者,术后6小时内需去枕平卧,头偏向一侧,防止呕吐物误吸。术后24小时可改为半卧位,减轻腹部张力。术后1-2天通常需禁食,待胃肠蠕动恢复(出现排气)后,先试饮少量温水,无不适再逐步过渡到流质饮食(米汤、藕粉)、半流质(粥、烂面条),最终在1-2周内恢复软食。

术后伤口护理需保持敷料清洁干燥,若出现渗血、渗液应及时更换。患者可在医护指导下进行腹式呼吸训练,每日3次,每次10分钟,促进肺扩张预防肺部感染。术后早期下床活动需循序渐进,先从床边坐起,再缓慢行走,避免剧烈活动导致伤口裂开。

康复期:循序渐进重养护

术后1个月内以休息为主,避免弯腰、提重物等增加腹压的动作。饮食上仍需坚持少食多餐,避免进食过硬、过冷或过热的食物,保护食管吻合口。部分患者术后可能出现短暂的吞咽不适,可通过缓慢咀嚼、少量多次进食缓解,通常3个月内会逐渐恢复。

术后需遵医嘱服用抑酸药物(如奥美拉唑),不可擅自停药或减量。建议每周记录症状变化,若出现持续呕吐、呕血、黑便或发热,需立即就医。术后3个月、6个月应复查胃镜,评估食管裂孔修复情况及胃食管反流改善程度。

四、特殊人群护理:针对性调整方案

老年患者常合并高血压、糖尿病等基础病,护理时需兼顾原发病治疗,服用降压药、降糖药时应避免空腹,以防药物刺激胃黏膜。儿童食管裂孔疝多为先天性,家长需耐心引导孩子养成良好饮食习惯,避免挑食偏食,进食时监督其细嚼慢咽,减少哭闹引发腹压升高。

妊娠期女性若患食管裂孔疝,孕期需更加注意饮食清淡,采用左侧卧位休息,减轻子宫对腹部的压迫。产后随着腹压下降,疝症状可能自行缓解,但若出现严重反流,需在医生指导下使用孕期安全的抑酸药物。

五、就医提示:警惕危险信号

多数食管裂孔疝通过保守治疗可控制症状,但出现以下情况需立即就医:突发剧烈胸痛、呕吐且无法缓解,可能提示疝内容物嵌顿;呕血或黑便,可能为消化道出血;呼吸困难、胸闷,需排除疝内容物压迫心肺。定期体检时建议将胃镜检查纳入项目,尤其是50岁以上人群,可早期发现无症状裂孔疝,及时干预防止并发症。

食管裂孔疝的护理是一场“持久战”,需要患者将健康习惯融入日常生活的每一个细节。通过科学饮食、合理运动、规范用药及定期复查,多数患者能有效控制症状,像正常人一样工作生活。记住,与疾病和平共处的关键,在于了解它、重视它,并用心呵护身体发出的每一个信号。